2025.04.25ブログ

2025大学入学共通テスト 情報I 問題解説 第2問:スーパーマーケット Part2

皆様、こんにちは。タイムレスエデュケーションの鈴木です。

2025年大学入学共通テストの問題解説について、前回の第2問のスーパーマーケットPart1の続きを解説致します。今回は問3と問4の内容で情報の流れを捉える問題です。ぜひ今回も最後までご覧ください。

出題内容

高校生のYさんは、職業体験のため全国チェーンの総合スーパーマーケット 「LikeWing」駒谷南店を訪れている。レジを担当したYさんと店長の会話文を読み、後の問い(問1〜4) に答えよ。

Yさん: レシートにはたくさんの情報が印字されていますね(図1)。このレシー トには「ポイント会員ID」が載っていますが、ポイントカードは店側にとってどんなよいことがあるのですか?

店長:LikeWingでは、ポイントカードを作成する際に、お客様の名前,性 別、生年の三つの属性情報をポイント会員情報として登録してもらって います。そして、(A)ポイント会員情報とレシートに印字されている情報を組み合わせて分析することで販売促進につなげています。

Yさん:それらの情報には大切な情報も多いですよね。どう管理されているので すか?

店長:はい。ポイント会員情報とレシートに印字されている情報は、 LikeWing の本部の情報システムで一括して管理しています。(B)本部、 各店舗,商品を製造するメーカー、商品を店舗に配送する配送センター の間で情報をやり取りしていて、商品は本部が一括して発注し、配送の 指示を出します。

Yさん: LikeWing のネットショッピングサイトは有名ですね。そのネット ショッピングサイトと、この情報システムはつながっているのですか?

店長: 今まさに、連携を検討しているところです。これらが(C)連携するメ リットは多くあります。

問3

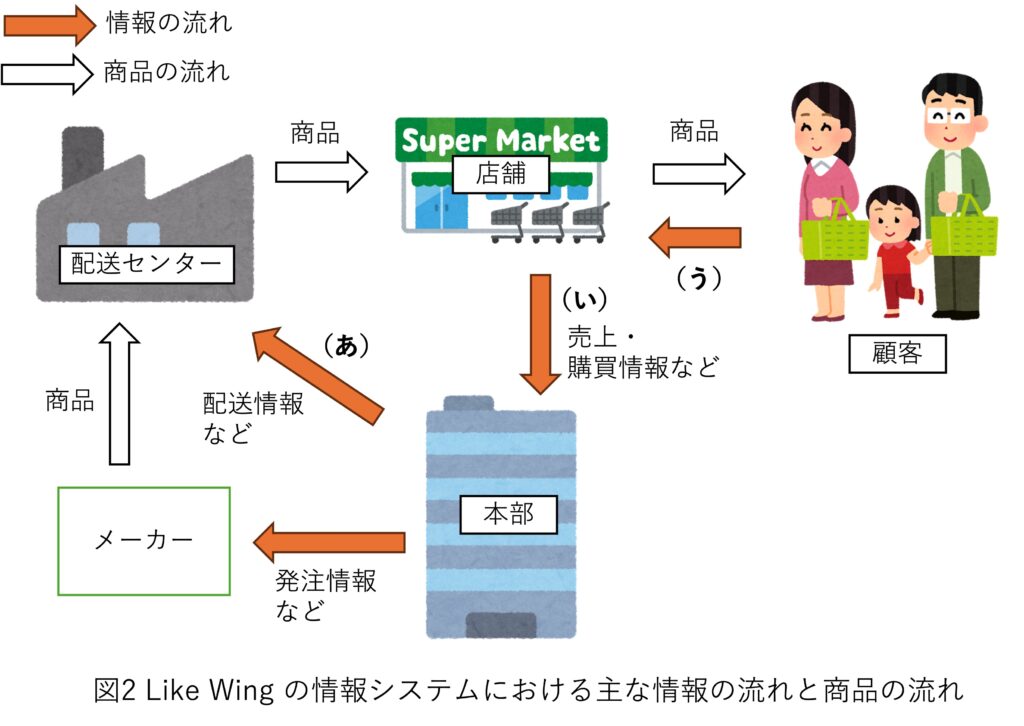

図2は、下線部(B)に示す LikeWing の情報システムにおける主な情報の流 れと商品の流れを表している。なお、顧客は必ずポイントカードを提示して 商品を購入するものとする。

図2の中で、次のI・Ⅱの情報のそれぞれが必要とされる情報の流れ (図2のあ〜う)を過不足なく含むものを、後の0〜6のうちから一つずつ選 ベ。

I 店コード [オ]

Ⅱ ポイント会員ID [カ]

[解答群]

0. あ 1.い 2.う 3.あ、い 4.あ、う 5.い、う 6.あ、い、う

解答と解説

まずは問3に該当する下線部Bの文章と図を確認し、情報の流れの方向を確認していきましょう。(あ)本部から配送センター、(い)店舗から本部、(う)顧客から店舗と3つの情報の流れがあります。(う)顧客から店舗に関しては、どのような情報が流れているのか記載がありませんが、ポイントカードを提示しているので、名前、性 別、生年、ポイント数の情報が流れていると分かります。さて、[Ⅰ.店コード]が必要なケースを考えると、(あ)は配送先の店舗情報を知りたいので必要、(い)は各店舗の売上を本部で管理するので必要です。少し悩むとすると(う)顧客から店舗の流れに必要かどうかで、前問のレシートを見ると店コードを記載しているので必要なのではないかと考えます。ただ、情報の流れの方向に注目すると顧客から店舗へ向いています。つまり、顧客自体から店コードの情報は渡さないので、[Ⅰ.店コード]に必要とされるのは(あ)と(い)の2つになります。[Ⅱ.ポイント会員ID ] についても考えてみます。(い)では購買情報が流れるため会員IDは必要であり、(う)は購入時にポイントカードを提示するため必要です。(あ)は各店舗への配送情報なので必要ないですが、次の問題のネットショッピングの話と混同すると間違えるかもしれないです。ただし、配送センターから顧客へ直接商品は運ばれないため、会員IDは必要ないです。そのため、[Ⅱ.ポイント会員ID]に必要とされるのは(い)と(う)の2つです。解答をまとめると、[オ]は「3.あ、い」、[カ]は「5.い、う」が解答です。

学びのポイント

問3では情報の流れを表していますが、ある目的の情報(例:発注情報など)を作るために、どの情報が、どの順番で、どのように処理されていくかを考えることで目的の情報を作ることにつながっていきます。例にあげた発注情報は突然降ってくるものではありません。顧客がどこで何をどれくらい購入したかの情報を集め、店舗から本部へとその情報が流れて分析することで初めてどれくらい発注するかの発注情報が決まります。そういった計画を立てるためには、情報のフローを描く必要がありますが、さらに、この情報の流れ(データフロー)を考えることは、システムそのものを設計する上でも非常に重要です。例えば、店舗の売上情報を本部で分析するためには、そもそも店舗のPOSシステム(Point of Sales:販売時点情報管理)から本部のコンピュータへデータを送る仕組みが必要です。情報の流れを設計図として描くことで、どのシステム間で情報をやり取りし、どんな形式でデータを渡し、どこにデータを保存するかといった、システム全体の構造や連携方法を決めることができます。また、流れを可視化することで、無駄な処理や時間がかかる箇所を見つけ、より効率的なシステムを設計でき、データの損失や間違いをチェックする仕組みを組み込むことにも繋がります。このように、分析や計画の前提となる、信頼性の高い情報システムを構築するためにも、情報の流れを理解し設計することが不可欠なのです。

UnsplashのKelly Sikkemaが撮影した写真

問4

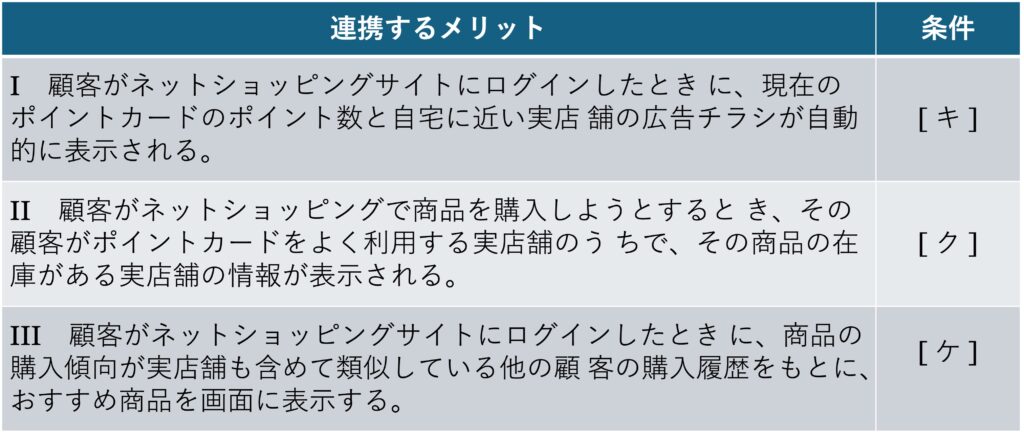

下線部(C)の連携するメリットとして、次のI〜Ⅲが考えられる。これらを 実現するために、後の【条件】あ〜うのうち、LikeWing の情報システムに 求められる条件はどれか。空欄 [キ] 〜 [ケ] のそれぞれについて、 【条件】あ〜うを過不足なく含むものを、後の解答群のうちから一つずつ選 べ。なお、LikeWing のポイント会員であるか否かにかかわらず、ネット ショッピングを利用する顧客は、ネットショッピングのアカウントを作成して、宅配のための自宅の住所を登録するものとする。

【条件】

あ ポイント会員ID とネットショッピングのアカウントが対応付けられ ている。

い ネットショッピングで扱われている商品に実店舗で用いられている商品コードが割り当てられている。

う 商品コードと店コードから実店舗における商品の在庫数を調べること ができる。

解答と解説

これは3つのメリットを1つずつ見ていきましょう。メリットⅠは、ポイント数の表示と自宅近辺店舗のチラシが表示されるとあります。まずはポイントを表示するためには、会員IDを紐づけないといけないので「あ」は必要です。そして、自宅近辺店舗のチラシですが、他の選択肢は関係のない内容であり、ネットショッピングのアカウト作成で住所を登録するため、アカウント登録のみで事足ります。そのため、解答は「あ」だけとなります。メリットⅡは、ネットショッピングで購入する商品について、ポイントカードを利用する実店舗での在庫数が表示されるとあります。ポイントカードを利用する店舗なので、「あ」は必要です。「い」についても、同一商品でコードが異なってしまうと、在庫を調べる時に正しい数が調べられないので、同一である必要があります。「う」は言わずもがな在庫数を表示するので必要となり、解答は「あ、い、う」です。メリットⅢは、ネットショッピング、実店舗ともに購入傾向から他の利用者の購入傾向と比べてリコメンドするという話です。他のユーザーの行動と比較する「協調フィルタリング」ですね。以前に記事を書いていますので良ければご覧ください。さて本題に戻りますが、ネットショッピングでも利用者の購入傾向を知りたいので「あ」は必要です。また、ネットショッピングと実店舗の商品コードは同一でないとその商品の購入傾向は把握できません。異なってしまうとネットショッピングだけで購入する人と実店舗で購入する人との傾向を比べることができなくなります。そのため「い」も必要となりますので、解答は「あ、い」です。解答をまとめると、メリットⅠの[キ]は「あ」、メリットⅡの[ク]は「あ、い、う」、メリットⅢの[ケ]は「あ、い」です。

学びのポイント

問4では異なる種類のデータを連携させることで、より大きな価値を生み出せる可能性と、それを実現するための前提条件を考えることでしょう。問題では会員情報、実店舗とオンラインの購買情報の連携ですが、少し違う例で考えてみます。例えば医療分野で考えると患者は毎回同じ病院、同じ薬局を使うわけではないですが、どの医療機関でも過去の重要な診療情報(病名、アレルギー、処方薬、検査結果など)を見ることができるとどうでしょうか。これまでの治療経過をふまえて、安全で無駄のない治療を受けることができるかもしれません。本人の意識がない緊急的な場面ではより力を発揮しそうです。より大きな価値を生み出せる可能性は見えたので、次はそれを実現するための前提条件です。それぞれ異なる医療機関なので、プライバシーを守りつつデータを共有し、本人からその情報を取り出すための仕組みを考える必要があります。ここで、問3で学んだ『情報の流れ(データフロー)』を具体的に設計してみることが重要になります。 なぜなら、データ連携を実現するための「前提条件」の多くは、この情報の流れの「どこで」「何を」するかに関わってくるからです。

例えば、医療連携のデータフローを描くことで、

- 「どのタイミングで患者さんの同意を確認し、記録するか?」

- →同意という条件を満たすプロセスの明確化

- 「A病院のデータとB病院のデータを、どこで、どのようにして『同じ患者さんのデータ』だと判断するか?」

- →患者さんを特定するための共通IDという条件を処理する場所の特定

- 「異なる形式のデータを、いつ、どこで『共通の形式』に変換するか?」

- →データ標準化という条件を満たす処理の設計

- 「権限のない人がアクセスできないように、どこで、どのようにチェックをかけるか?」

- →セキュリティ・アクセス制御という条件の組み込み場所

- 「システム間で安全にデータを送受信するための通信経路や方法は?」

- →技術的な前提条件の具体化

といった、連携を実現するためにクリアすべき具体的な課題や、満たすべき条件を組み込むべき『場所』や『手順』が明確になります。このように、問4で考える『データ連携の価値と条件』は、問3で考える『情報の流れ(データフロー)』を具体的に設計し、課題を洗い出すことによって、初めて実現への道筋が見えてくるのです。ただ価値や条件を考えるだけでなく、それを実現する情報の流れ(データフロー)まで落とし込んで考えることが、情報システムを活用する上で重要だと言えるでしょう。

UnsplashのStephen Dawsonが撮影した写真

まとめ

内容はいかがでしたか。問1、問2に比べるとより情報の持つ意味の本質を捉えるのが重要な問題だったのかなと思います。「タイムレスエデュケーション」は、東京都文京区小石川、本駒込、新宿区下落合にてプログラミング&ロボット教室を開校しております。詳しいコースにつきましては、下記の「コースについて」からご確認ください。また、無料体験会も随時実施しております。ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。心よりお待ちしております!